De San Sebastian à Callac

Itinéraire d'une réfugiée espagnole

Madeleine AUFFRET

C'est emportée à 12 ans par le grand vent de l'Histoire que la petite María del Coro Magdalena REINA y ESKAMENDI que j'étais est devenue la vieille dame de 88 ans que les Callacois connaissent aujourd'hui sous le nom de Madeleine Auffret. En effet, j'ai fait partie, comme de nombreux Basques, de cette première vague de réfugiés espagnols qui ont fui, en 1937, leur pays pour échapper à l'horreur de la guerre civile.

María del Coro - Magdalena

Je suis donc née María del Coro (pour la

Mairie) Magdalena (pour l'Église) REINA y ESKAMENDI. Mes parents, Manuel

et Francisca, habitaient alors SAN SEBASTIÁN dans la province du Guipuzcoa

au Pays Basque espagnol.

Née en 1924, j'étais leur premier enfant, ensuite allaient venir Carmen,

Josefa dite Pepita et Manolito. Mon père était mécanicien-chauffeur

chez une marquise dont j'ai oublié le nom et ma mère était repasseuse

à la Teinturerie de Paris dont la patronne était française. Clin d'œil

de la vie, cette dernière, choisie comme marraine, avait beaucoup insisté,

à ma naissance auprès de mes parents, pour qu'ils m'appellent «Madeleine », mais ma grand-mère maternelle qui vivait avec nous avait été

intraitable : sa petite-fille était ESPAGNOLE et porterait un prénom

ESPAGNOL. Pour ménager la chèvre et le chou, on m'a donc prénommée

Magdalena. Tout cela pour finir par m'appeler «Malen» ou « Malenxu »

car ma mère et ma grand-mère parlaient aussi le basque.

Mes derniers mois à San Sebastián

Des derniers mois à San Sebastián, je garde un souvenir confus. Nous étions

tous encore traumatisés par l'incendie qui avait ravagé, en mars 1936,

notre appartement. Toute la famille, sauf mon père qui était au travail,

avait failli périr. On disait qu'en l'absence de ma mère qui était

descendue pour chercher du secours, j'avais fait preuve pour une fillette

de 12 ans de beaucoup de sang-froid en organisant, dans le calme, l'évacuation

de mes sœurs, de mon frère et de ma grand-mère. A peine étions-nous

dans la rue que le toit s'effondrait : j'avais sauvé les miens... Nous

avions été relogés et la vie avait, tant bien que mal, repris son

cours.

Les souvenirs, après cette épreuve, se bousculent dans ma mémoire et

j'ai du mal à les dater. Il me revient que, au début de la guerre, mon père

avait quitté « sa » marquise et s'était engagé dans l'armée républicaine

où il continuait à exercer son métier de chauffeur au service de

quelques officiers. Ma mère avait voté pour la première fois de sa vie

: la Seconde République avait donné le droit de vote aux femmes. Les

adultes nous tenaient à l'écart de leurs conversations mais nous

entendions parler de « Frente Popular », de manifestations dans les

rues... Bientôt sont apparus les mots « fascistas», « Hitler », «

Mussolini ».

Quand la guerre civile éclate en juillet

1936, j'ai 12 ans, Carmen 8, Pepita 5 et Manolito 4. Très vite, le Pays

Basque est concerné par les combats et nous entendons au loin des

bombardements.

Mon père est très inquiet pour nous. Malgré la résistance que les

troupes républicaines opposent aux « Nacionales », ceux-ci s'approchent

de San Sebastián et Papa décide de nous conduire à Santander en

Cantabrie d'où il est originaire et où vit son frère. Nous partons sans

rien ou presque car nous espérons revenir très vite. Ma grand-mère, qui

nous avait élevés puisque ma mère travaillait, refuse de nous

accompagner. Si elle avait imaginé un seul instant qu'elle ne nous

reverrait jamais plus...

C'était notre premier long voyage, je me souviens seulement d'une route

sinueuse et de mon mal de cœur.

Santander

Arrivés à Santander, nous avons d'abord vécu chez mon oncle puis dans

un hôtel réquisitionné pour les réfugiés qui affluaient de tout le

Pays Basque. Je me souviens d'être allée quelques jours à l'école. Très

peu, car la guerre nous avait déjà rattrapés et quand la sirène hurlait

aussi bien de jour que de nuit, terrorisés, nous courions nous réfugier

dans un abri creusé dans un rocher.

Lors de ses visites, en plus d'un peu d'argent, Papa nous apportait

quelques paquets de sucre ou de farine et quelques conserves. Nous nous

sentions privilégiés par rapport à nombre de nos compagnons d'infortune

car le ravitaillement devenait de plus en plus difficile.

Il me revient, à ce propos, un souvenir. A notre arrivée à Santander,

comme j'étais la plus grande, on me confiait quelques courses à faire.

Après le passage de Papa, grâce à l'argent qu'il nous avait laissé,

nous pouvions pendant quelque temps manger un peu de viande. Il y avait

dans le quartier deux boucheries dont une chevaline très peu fréquentée.

Les premiers temps s'étirait devant la boucherie traditionnelle une queue

interminable; quand ce boucher n'a plus rien eu à proposer, la file sans

fin s'est déplacée devant la boucherie chevaline; bientôt devant

celle-ci on a fait la queue pour quelques os qui serviraient à préparer

un maigre bouillon; puis les boucheries ont fermé : il n'y avait plus

rien.

Mon père de nouveau s'inquiétait et essayait, pour nous protéger, de convaincre ma mère de partir en France. Elle s'y refusait absolument : comment supporter un tel voyage avec quatre jeunes enfants dans un pays où on parlait une langue dont elle ne comprenait pas un mot ?

Le voyage de Santander à Saint-Nazaire

Pourtant, il n'y a bientôt plus eu d'autre alternative pour échapper à

la violence de la guerre que de partir.

Le 14 juillet 1937 laissant mon père sur le quai, nous avons embarqué tous les cinq sur un cargo anglais. On nous a fait descendre dans la cale sombre et insalubre du bateau. Combien a duré la traversée, je ne sais pas... Deux jours ? Trois jours ? Je n'avais plus la notion du temps. Nous étions assis par terre comme des bêtes.

C'est pourtant là que s'est nouée une amitié indéfectible entre ma mère et une autre jeune femme, Julia Salviejo, qui s'enfuyait en compagnie de ses parents et de ses quatre enfants dont l'aîné avait 5 ans et le plus jeune à peine un an. Dans toutes les étapes de leur périple, ma mère et Julia s'arrangeraient toujours pour ne pas être séparées et arriveraient ainsi ensemble à Callac. Pouvaient-elles imaginer qu'elles y habiteraient jusqu'à leur mort ? Comment était née cette amitié ? Maman avait pris en pitié cette jeune femme qui lui semblait encore plus à plaindre qu'elle et avait partagé les quelques morceaux de sucre que mon père nous avait donnés avant le départ. C'était peu mais, aussi bien pour l'une que pour l'autre, c'était beaucoup.

Voyage de Saint-Nazaire à Saint-Brieuc

Saint-Nazaire... J'ai l'image en tête d'une longue file de réfugiés

sortant du port. Saint-Brieuc... Comment y avons-nous été conduits ? Je

ne sais plus... Là, on nous a parqués dans une espèce de hangar ouvert

à tous vents dans un lieu dit Gouédic où des paillasses sales faisaient

office de lits mais peu importait car nous étions tout aussi crasseux

qu'elles. Et l'attente a commencé...

J'étais de santé fragile et j'avais même été à San Sebastián l'une des premières à être soignée par rayons X. Pour hâter ma guérison, les médecins avaient recommandé que je mange de la viande rouge tous les jours. Comme on peut l'imaginer ce n'était pas tout à fait le régime que j'avais suivi depuis le début de la guerre et ma santé devenait préoccupante. Je ne sais comment ma mère avait réussi à se débrouiller pour travailler à la «cantine» du camp et rapporter ainsi un peu de viande pour moi. Elle s'était aussi battue pour faire revenir Carmen et Pepita qui, à notre arrivée à Saint-Brieuc, avaient été séparées de nous et prises par une famille de Pordic. Nous étions ballottés comme des fétus de paille dans la tempête mais ma mère, en bonne mère lionne qu'elle était, essayait de faire face et de protéger ses petits.

Nous sommes restés au camp de Gouédic peut-être une

quarantaine de jours. Était-ce une vraie quarantaine comme au retour des

bateaux sur lesquels avait sévi la peste ou le choléra ?

Callac

Pour que l'on comprenne bien ce que je vais évoquer

ensuite, il faut que j'explique, ce que d'ailleurs j'ai longtemps moi-même

ignoré, pourquoi au fil des premiers mois notre situation a pu changer.

Callac avait été une des villes des «Côtes-du-Nord» qui s'étaient portées volontaires pour accueillir des réfugiés espagnols. Selon ce qui était prévu, la commune devait verser une indemnité aux familles qui acceptaient de les accueillir. Malheureusement, pour des raisons économiques, cette indemnité n'a pu être versée très longtemps et des réfugiés se sont retrouvés sans toit. Il y a eu malgré tout un mouvement de solidarité et nous avons été accueillis sans contrepartie dans d'autres foyers. Des collectes ont aussi été organisées pour aider ponctuellement ces familles qui nous avaient généreusement ouvert leur porte. C'est une solution qui ne pouvait durer et finalement la presque totalité des réfugiés a été renvoyée vers d'autres villes ou d'autres régions. Nous n'en étions pas, Julia et sa famille non plus, voilà la suite de notre «histoire».

Nous sommes arrivés à Callac le 28 août 1937. Ma mère et Julia avaient fait en sorte de ne pas être séparées et les Salviejo étaient là aussi. Je me souviens d'une autre jeune femme, Marcelina, et de ses deux enfants José et María.

La première chose qui m'a frappée lorsque nous sommes entrés dans le bourg, ce sont les toits en ardoise que j'ai trouvés d'une tristesse infinie. J'ai été aussi impressionnée par les chevaux encore nombreux dans les rues callacoises et qui me semblaient énormes par rapport à nos fins pur-sang espagnols.

Nous avons été réunis sur la Place de l'Église et les familles qui, contre rémunération, voulaient bien nous héberger ont fait leur choix...

Ma mère et Manolito ont été pris chez le maire de l'époque, Mr. Toupin qui était propriétaire d'un hôtel. Carmen et moi sommes parties dans une autre maison. Quelques semaines après, pour les raisons évoquées plus haut, Carmen a rejoint ma mère et Manolito chez Mr. Toupin et moi je suis allée chez Marie Geffroy qui tenait un café-charcuterie rue des Portes. Dès notre arrivée, Pepita avait été accueillie chez Françoise et Guillaume Geffroy, gérants de l'épicerie « L'Eco » et y est restée plus de dix ans.

Les membres de la famille Salviejo ont aussi été séparés et ont transité, toujours pour les mêmes raisons, par plusieurs endroits. Au final, ils ont tous été accueillis par la famille de Guillaume Cazoulat, les uns chez sa mère, Catherine Burlot, les autres chez sa grand-mère Berc'hed, Vicente le plus jeune chez sa tante Yvonne Kermin et les parents de Julia par son oncle et sa tante, Marie-Louise et François Corrio du Peulven. Je ne rentre pas dans les détails, ceux-ci seront ultérieurement présentés par Micheline Burlot-Eskenazy, la sœur de Guillaume Cazoulat dans un texte en préparation et j'en reviens à ma propre histoire et à celle de ma famille.

Depuis notre départ de San Sebastián, mes facultés d'adaptation avaient dû se développer car chez Marie Geffroy, dans son café-charcuterie, j'ai rapidement commencé à prononcer quelques mots de français et même de breton... Je continuerai d'ailleurs à mener de pair l'apprentissage des deux langues et bien des années plus tard, en 1950, quand je quitterai le café de Marie, j'aurai même appris, commerce oblige, à compter en breton...

L'école

Cela a été pour moi une expérience assez particulière. Les choses avaient plutôt mal commencé...

Nous étions arrivés en août 1937. Dès la rentrée

suivante, j'étais allée à l'école. J'avais 13 ans et suis entrée...

au cours préparatoire ! Il est facile d'imaginer l'humiliation que j'ai

ressentie. Il est vrai que je ne parlais pas ou si peu le français mais

quand même ! Nous avons commencé par apprendre les voyelles. Je ne réussissais

pas à prononcer le son [y], comme dans tu, qui n'existe pas en

espagnol, la lettre u se prononçant ou. L'institutrice

s'acharnait sur moi et comme je n'y arrivais pas, j'avais droit à chaque

fois à une retentissante claque. Si bien que j'ai très vite arrêté

d'aller à l'école.

Quelques semaines après cette première tentative malheureuse, Carmen m'a

convaincue d'y retourner avec elle. Mademoiselle Philippe, son

institutrice de CE2 m'a acceptée, m'a redonné goût à l'école et j'ai

très vite progressé. J'ai même pris plaisir à lire en français :

j'avais toujours un livre de la bibliothèque de classe dans ma poche.

Bientôt, j'ai pu écrire quelques petits textes dans un français

correct, peut-être plus correct que celui de certains autres élèves de

la classe car mes lectures m'apprenaient une langue plus littéraire.

J'ai continué jusqu'au certificat d'études. Ensuite, à mon grand regret car j'aimais beaucoup l'école, j'ai dû m'arrêter car j'étais trop âgée pour rentrer au lycée.

Je garde un souvenir attendri de mes trois maîtresses, Mademoiselle Philippe, Madame Marrick et ai une pensée particulière pour Mademoiselle Guizouarn, la maîtresse de la classe de certificat d'études; c'était une pédagogue extraordinaire et je l'adorais. Je ne sais qui était à l'origine de l'exploit, elle ou moi, les deux sans doute mais, malgré mon lourd handicap de départ, j'ai été reçue deuxième du canton ! Quand on m'a remis mon diplôme, j'avoue avoir éprouvé un sentiment de revanche à l'égard de ma première maîtresse et de ses claques à répétition !

Tout en allant à l'école, je continuais à vivre chez Marie Geffroy, je l'aidais un peu au café mais elle veillait à me laisser tout le temps nécessaire pour faire mes devoirs et apprendre mes leçons. Je me souviens aussi que l'un de nos voisins, Pierre Lucia, m'aidait lorsque je rencontrais des difficultés dans les exercices que j'avais à faire.

Mon certificat d'études en poche, j'ai repris le service à temps complet au café. J'aimais cette ambiance conviviale. J'avais trouvé une seconde famille.

La guerre

Bizarrement, je ne me souviens pas avoir souffert particulièrement de la

guerre. Plus rien sans doute ne pouvait me perturber après ce que j'avais

vécu. J'étais habituée aux situations extrêmes. De plus, chez Marie

Geffroy, je n'ai jamais eu faim.

Quelques souvenirs surnagent comme le jour où les Allemands étaient venus à l'école. Mademoiselle Guizouarn, notre institutrice, avait été arrêtée quelques jours plus tôt et ils nous ont posé des questions : avait-elle dit ceci ? Avait-elle fait cela ? Nous étions très inquiètes : avions-nous bien répondu ? Heureusement peu de temps après, notre chère maîtresse a repris sa classe, comme si de rien n'était.

A cette époque, je sillonnais la campagne sur mon beau vélo neuf offert par Marie pour essayer de trouver quelques œufs, un peu de farine dans les différents moulins des environs ou pour surveiller la pesée des cochons qu'achetait Marie pour la charcuterie.

Les choses étaient un peu plus compliquées pour ma mère à l'Hôtel Toupin. Depuis notre arrivée, elle y travaillait dur : repassage, lavage, ménage, plonge... il est vrai en échange du gîte et du couvert pour elle et ses deux enfants mais elle n'était pas rémunérée. A la longue, elle avait sans doute du mal à supporter cette totale dépendance. Devant cette situation, quelqu'un de la mairie ou du «Secours Rouge» lui avait trouvé un logement rue de la Gare. Dans cette maison sans aucun confort mais «sa» maison, elle a repris sa vie en mains et a recommencé à exercer à son compte son activité de teinturière-repasseuse, activité qu'elle allait poursuivre au même endroit pendant une trentaine d'années.

En ces temps pourtant troubles, nos vies reprenaient un semblant de normalité. Notre père, bien sûr, nous manquait : nous n'avions pas de nouvelles de lui en ce début des années quarante mais notre intégration était en marche. La meilleure preuve en est qu'au bal du 14 juillet 1945, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, Joseph Auffret, et nous nous sommes mariés en avril 1947.

Les "Auffret pâtissiers"

Pendant la guerre, Joseph avait fait partie de la Résistance mais il

avait aussi appris le métier de pâtissier comme apprenti chez Mme Leroux

puis chez René Guillerm, pâtissiers à Callac.

En 1950, j'ai quitté Marie Geffroy et nous avons créé, Joseph et moi, un commerce forain : je vendais sur les marchés de Callac et des environs les gâteaux qu'il préparait dans son laboratoire de la Venelle du Moulin. En 1952, j'ai passé mon permis de conduire. Les femmes conduisant camions et camionnettes étaient plutôt rares à cette époque-là. J'aimais ce que je faisais, j'avais pris goût au contact avec la clientèle dans le café de Marie et cela a déterminé tout le reste de ma vie.

En 1957, nous avons ouvert une pâtisserie rue de la Place puis nous avons déménagé en 1965 rue de l'Église où nous sommes restés jusqu'à notre retraite en 1981.

Nous avons eu deux enfants : Marie-Carmen qui est devenue professeur d'Histoire-Géographie et qui habite Rennes puis Jean-Jacques qui exerce encore aujourd'hui son métier de dentiste à Callac.

Quand j'évoque mon parcours de vie, je me dis que c'est là un bel exemple d"ascenseur social". En Espagne, sous l'implacable dictature de Franco, quelle aurait été ma vie... ? Si tant est que je sois restée vivante !

Enfin des nouvelles d'Espagne...

Au début de l'année 1946, Carmen qui continuait ses études au lycée de

Guingamp avait pu établir par l'intermédiaire de sa correspondante

anglaise un échange de courrier avec la «Tía Pepita», la sœur aînée

de mon père, restée à San Sebastían. Les lettres que nous envoyions en

Espagne, comme les réponses qui nous revenaient, transitaient par

l'Angleterre via le domicile de la jeune fille.

C'est ainsi que nous avons appris la nouvelle que nous attendions depuis si longtemps : notre père était vivant ! Il venait de sortir d'une prison franquiste mais restait malgré tout sous la surveillance de la «garde civile».

Nos tourments n'étaient pas encore terminés car les lettres étaient formelles : ma mère ne devait pas essayer de rentrer en Espagne, elle risquait la prison si elle franchissait la frontière. Pour être réunis, il ne nous restait plus qu'à espérer que mon père puisse s'échapper et nous rejoindre. J'étais tellement certaine qu'il y arriverait que j'avais décidé de repousser la date de mon mariage jusqu'à ce qu'il soit parmi nous... Joseph et moi, je le rappelle, nous sommes mariés en avril 1947 et mon père était là !

L'odyssée de mon père

Mon père, après notre départ, en juillet 1937, était resté dans l'armée

républicaine. En mars 1939, conscient que la cause était perdue et que

l'arrivée des franquistes au pouvoir était inéluctable, il avait tenté

de nous rejoindre en France.

Il avait pris la fuite avec d'autres compagnons sur une barque de pêche

mais celle-ci avait été arraisonnée en pleine mer et ses occupants arrêtés

puis emprisonnés dans un camp de la Province de La Coruña.

Il est resté presque sept ans dans cette prison et peut-être n'en serait-il jamais sorti s'il n'avait pas été remarqué par le directeur du camp : Papa était mécanicien-chauffeur, ne l'oublions pas, mais aussi un bricoleur d'exception. Ce directeur l'a donc d'abord pris à son service puis... en amitié. Je veux croire que, malgré la dureté des temps et le poste qu'il occupait, cet homme avait gardé un fond d'humanité puisqu'il a fait libérer mon père.

Celui-ci a rejoint San Sebastían et s'est installé chez sa sœur aînée, la «Tía Pepita», qui lui avait servi de mère et par la même occasion avait fait, pour nous, plus office de grand-mère paternelle que de tante car elle était vraiment beaucoup plus âgée que lui. Il devait malgré tout signer un registre chaque semaine auprès de la guardia civil : on ne devait pas perdre sa trace.

La chance était, semble-t-il, maintenant de son côté : d'abord, quand malgré son passé de prisonnier républicain, il a trouvé un emploi, ensuite, quand au bout de quelques mois, son nouveau patron, qui avait appris sa situation familiale, lui a proposé de l'aider à rejoindre la France, en contrebande, bien sûr, car toutes les frontières étaient fermées.

Fin 1946, sa fuite a été organisée. Par la force des choses, il a arrêté d'aller pointer à la gendarmerie. Les gendarmes ont inquiété à plusieurs reprises la «Tía Pepita», mais ils ne l'impressionnaient pas; que pouvaient-ils contre elle ? Elle était déjà si vieille... Elle n'a avoué qu'il était passé en France que lorsqu'elle a été certaine qu'il était à l'abri de l'autre côté de la frontière et qu'on ne pouvait plus rien contre lui.

Dans le même temps, nous avions reçu une lettre où il nous était dit d'aller chercher notre père à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques. On nous précisait une adresse et une date.

J'étais l'aînée, je parlais depuis longtemps le français,

je suis partie seule. C'était mon premier grand voyage en train.

Quand je suis arrivée à l'adresse indiquée, j'ai été accueillie par

une fin de non-recevoir : "mais non, on ne voyait pas de qui je parlais,

il n'y avait là personne répondant au nom de Manuel Reina, mais que je

revienne dans huit jours, on verrait..."

Le ciel me tombait sur la tête mais pour me redonner du courage, j'essayais de me persuader qu'ils ne pouvaient faire confiance au premier ou à la première venue, il leur fallait sans doute se renseigner davantage sur moi, il ne faut pas oublier que la vie de ceux qui étaient restés en Espagne pouvait être mise en danger. Heureusement, dans l'organisation de mon voyage, au cas où mon père et moi ne pourrions rejoindre Callac immédiatement, nous avions prévu un point de chute à Bayonne, chez la sœur du professeur d'espagnol de Carmen au Lycée de Guingamp, Madame Sobier. La semaine m'a paru interminable...

Quand je suis retournée à Saint-Jean-Pied-de-Port, l'accueil a été tout autre. J'ai la scène devant les yeux : mon père descend un escalier et je crie «Papá». Lui a du mal à me reconnaître... Il a gardé l'image d'une enfant mais dix ans ont passé et je suis une femme.

Nous sommes partis à Callac au plus vite. Lorsque nous sommes arrivés en Bretagne, il faisait un froid terrible, nous étions au mois de janvier. La première réflexion de mon père a été : «Mais tu me conduis en Sibérie !». J'étais rassurée, malgré les épreuves endurées, je retrouvais le papa plein d'humour que j'avais connu.

Mon père s'est intégré très vite à la vie callacoise malgré le handicap de la langue. Il avait comme je l'ai déjà évoqué «de l'or dans les mains». Il a d'abord travaillé au Garage Rohou puis, quand Joseph et moi nous sommes installés à notre compte, en plus de l'aide qu'il apportait à mon mari au laboratoire de pâtisserie, il est devenu indispensable à tous ceux qui faisaient appel à lui pour mille et un bricolages. Il était très chaleureux et il est devenu, je crois ne pas me tromper, un homme apprécié et respecté des Callacois.

D'une terre à l'autre

Dès le début des années 60, mes sœurs et moi avons pu retourner en

Espagne car, par notre mariage, nous avions toutes les trois la nationalité

française. Mon père n'a revu sa terre natale qu'à l'âge de 78 ans.

Franco était mort et une loi d'amnistie permettant aux réfugiés de

revenir avait été votée en 1977. Nous l'avions accompagné. Ma mère

n'avait pas voulu se joindre à nous. Il était trop tard, sa vie était

ici... Elle est décédée en février 1981, mon père l'a rejointe six

semaines plus tard. Ils sont enterrés tous les deux à Callac dans leur

terre bretonne d'adoption. Carmen et Manolito ne sont plus là non plus.

Pepita vit à Ploufragan à côté de Saint-Brieuc et moi, je n'ai jamais

quitté Callac où repose depuis 14 ans Joseph, mon mari.

Je remercie les Cahiers du Poher de m'avoir permis de revenir sur tous ces souvenirs humbles mais aussi tragiques qui font que parfois je me demande comment j'ai pu, sans oublier tout cela, devenir la paisible retraitée que je suis aujourd'hui.

L'Histoire n'a pas de vertu pédagogique, dit-on, que ce qu'ont vécu les uns n'apprend rien aux générations suivantes. Puisse pourtant mon modeste témoignage éveiller la vigilance de la jeunesse d'aujourd'hui en ce début de XXIe siècle déjà si perturbé afin que ne ressurgisse pas le fascisme avec toutes les horreurs qui l'accompagnent quel que soit l'endroit du monde où il prend le pouvoir.

Madeleine AUFFRET

alias María del Coro Magdalena REINA y ESKAMENDI

à mes deux enfants, Jean-Jacques et Marie-Carmen

Cahier du Poher / Kaier ar Poher

revue publiée par le Centre Généalogique et Historique du Poher, Carhaix-Plouguer

***

Carte du nord de l'Espagne

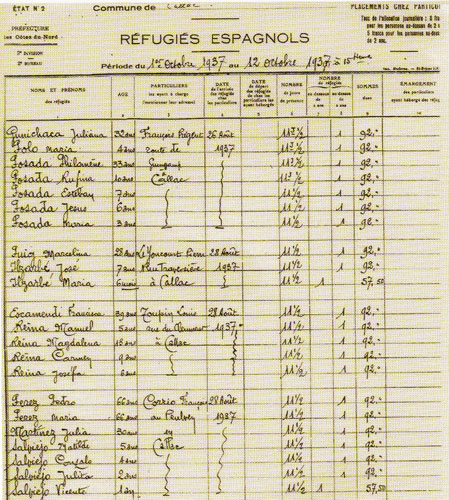

Les premiers réfugiés espagnols furent principalement des femmes, des enfants et des vieillards

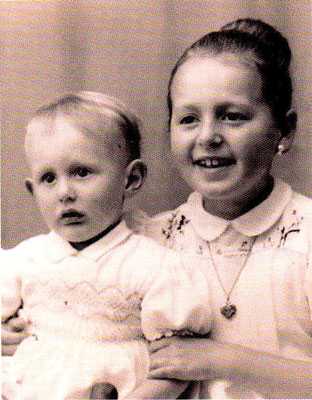

San Sebastian 1934 : Carmen, Manolito, moi, Pepita

Francisca Eskamendi et Manuel Reina, mes parents lors de leur mariage

Santander, vers 1911 : à gauche, mon père, Manuel REINA, son frère Maximino, chez qui nous nous réfugierons au début de la guerre en 1936 et leurs parents. Ma grand-mère paternelle décèdera peu de temps après. Mon grand-père et mon père iront alors vivre à San Sebastian chez la "Tia Pepita", la fille aînée de la famille.

Article Ouest-Eclair évoquant notre arrivée

Article extrait du site Increvables anarchistes

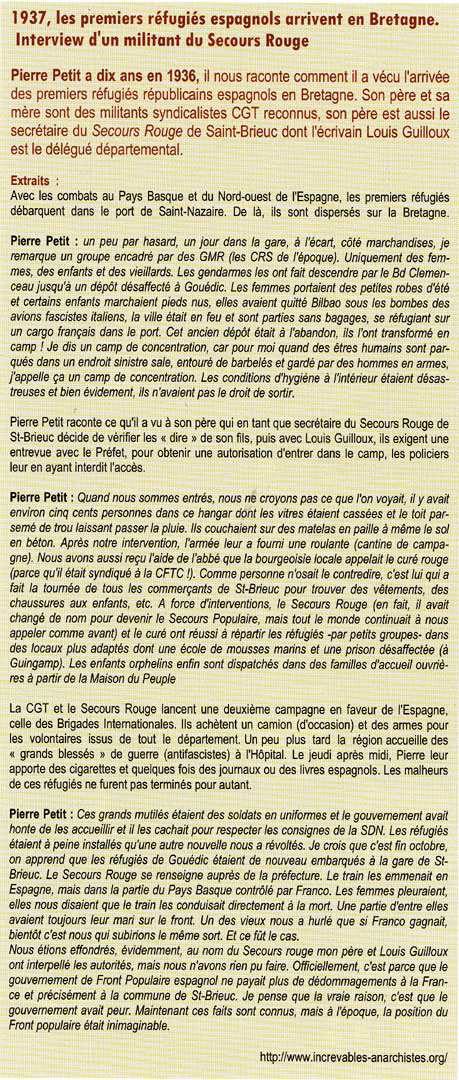

État des indemnités versées aux "hébergeurs" callacois des réfugiés espagnols

CALLAC, 1939. La famille REINA : Pepita, Moi, Manolito, ma mère, et Carmen. Nous espérions pouvoir, un jour, faire parvenir cette photo à mon père.

La mère de Marie Geffroy, Pepita, et Marie Geffroy

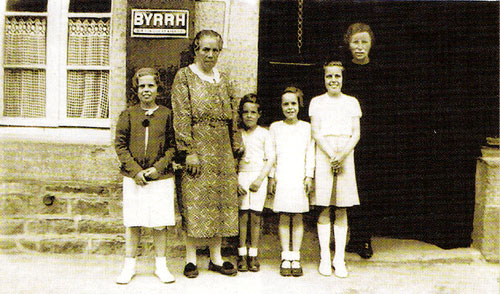

Devant le magasin L'Eco, rue du Docteur Quéré : la grand-mère Geffroy, Françoise Geffroy, Hélène Lancien, employée qui allait devenir l'épouse de Guillaume Geffroy, frère de Marie, et Pepita

Devant le café-charcuterie de Marie Geffroy, rue des Portes : Carmen, ma mère, Manolito, Pepita, moi et Marie Geffroy

Callac, 1940-41. La famille SALVIEJO.

Au deuxième rang : (?); le père de Julia, Julia, son mari Gonzalo qui avait rejoint sa famille en 1939 après avoir séjourné au tristement célèbre camp d'Argelès. Au premier rang : Gonzalito, Matilde, Julita, et Vicente.

Pepita et moi, habillées en "Espagnoles" par Madame Lucia, lors d'une fête avant-guerre

Callac 1945. Le char des Espagnols à la fête organisée par l'Union des Jeunesses Républicaines Françaises (UJRF) : moi, Carmen, Matilde Salviejo, Pepita, Julita Salviejo et Julia Salviejo. Au premier rang : Maryvette Connan. En haut : Vicente Salviejo, et probablement Manolito. On devine sur le panneau arrière : "SOLIDARITE".

Callac, avril 1947. Notre mariage : je portais une robe d'emprunt. Marie Geffroy avait assumé tous les frais de mon côté et, pour pouvoir inviter ses proches, Joseph avait dû lui emprunter 3000 francs qu'il lui rembourserait par la suite. Toute la famille Salviejo était aussi de la fête.

Rue de l'Eglise. Le magasin de droite deviendra la pâtisserie Auffret en 1965

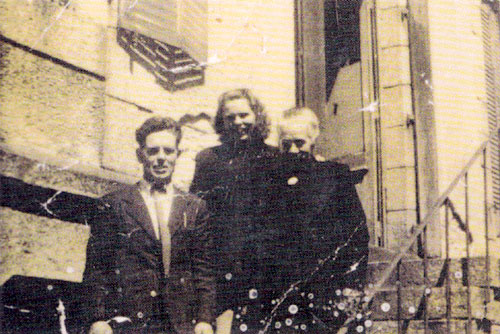

CALLAC. Mon père après sa sortie des geôles franquistes, Carmen et ma mère